当你深陷“情绪暴力”

发表日期:2019-04-03 文章编辑:lphealth 浏览次数:

暴力,暴露出来的力量,一种强悍的力量。

情绪暴力,关系中的一方试图通过索取、否认、攻击、威胁、隔离等一系列策略,使另一方逐渐丧失“自我感”。

简单来说就是:我肆意释放出自我强悍的力量,以某种粗暴的方式(指责、发火、冷战等),而让你失去了自我的力量。

我打压你、羞辱你、骂你——“你怎么这么没出息啊!”

我贬损你、指责你——“你太没用了!”

我不停要求你——“你现在就给我……”

我把自己的意志强加于你——“你懂什么啊!我这么做还不是为了你好!”

我自己情绪失控让你背锅——“我上了一天班累死了,你还惹我生气啊!”

我不允许你做你自己——“你想要,你想要……你懂个屁啊!”

结果就是:你居然就相信了TA的话,在内心深处你觉得自己:我不行,我不好,我不值得别人喜爱!

看透“情绪暴力”

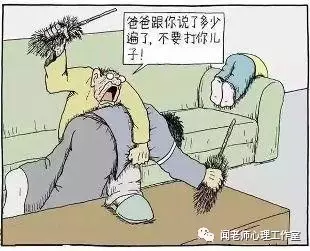

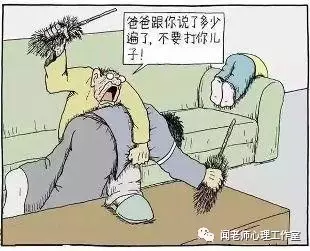

1 火:显性的情绪暴力

暴怒、烦躁、生气等火山爆发式,让你受到惊吓、害怕、惊恐、木僵,从而给你的自我植入很多“卸力”的认知:我错了,我不行,不好,让你失去自我感,变得无助。

2 冰:隐性的情绪暴力

隔离、冷漠、无视等冰山冷冻式,让你觉得压抑、难受、束缚、生无可恋,用“看不到”你让你慢慢变得“看不到”自己:我无理取闹,我太幼稚......从而同样失去自我感,变得无力。

无论是显性的火山爆发式的情绪暴力,还是隐性的冰山冷冻式的情绪暴力,最后都是让你感受到:难受、无助。

好的亲密关系,是双方都得到滋养;而差的亲密关系,是一方爽了(施虐),另一方被虐了(其实也是一种“爽”),或是彼此都在受虐之中。

显然,情绪暴力,存在施暴方和受暴方。第一个要考虑的问题是:身陷情绪暴力的你,是否内心深处是“爽”的,或说,你是否是他人对自己施暴的共谋?

你是否也在对自己施暴?

我知道,这是一句残忍的话,但多年的咨询经验,我已经不习惯以绝对的受害者或伤害者的姿态看一方,真相往往是:天生一对。也就是,长久身陷在情绪暴力中的你,是否在内心最深处也在助长着对方对你的情绪暴力?

凡事能持续,必定是有某种外力在强加着。

有一个女性个案,40多岁,结婚多年,有一个儿子。她的丈夫自结婚以来,就会动不动对她怒吼,各种鄙视、瞧不上、指责,她也很痛苦,对丈夫也心生失望、愤怒、难受、悲伤。

在这个故事中,值得玩味的不是夫妻两个人为何会有争执,因为但凡在婚姻这座围墙里的人都知道,婚姻就是一场修炼,和唐僧师徒去西天取经一样的,争执在所难免。重要的是:丈夫指责她这样一个模式,是如何形成,并且能持续20多年的。

这是我们作为临床心理咨询师最感兴趣的地方,因为咨询中后期的干预点就在这里:打破夫妻伤害性的沟通模式,重塑新的有建设性的沟通模式。

咨询中,我们像看电影一样,看到了很多她和丈夫之间冲突的场景,详细地“看到”她和他的外在行为、内心想法和情绪后,我们渐渐地发现:在每次丈夫发出怒吼之前,她都是在不停叨叨地说着,内容关于:他做得不对,应该如何做,怎么老不这么做,那一次也是……停不下来的念叨。遭受怒吼之后,她会:被吓到,立刻停止念叨。

凡事能持续,必定有某种外力在强加着。

“丈夫怒吼自己”这件事情能持续,是因为事前:她总是一直念叨着、埋怨着、数落着,事后:她会退缩和安静下来。这个外力在她自己而言,就是:用“念叨”在指责丈夫,就像是唐僧对孙悟空念的紧箍咒一般,激得孙悟空抡起金箍棒就打向唐僧……

为何总要“念叨”,至少有两个深层原因:

一、念叨后的怒吼,是她虽然不舒服却十分熟悉、安全的一种沟通方式,一如小时候严厉而较少在家的父亲,和她几乎唯一亲密的沟通方式——骂她;

二、除了念叨,她不知道该如何表达自己对丈夫的失望和要求,“老公,我想要……”这样孩子式的简单的话,说出来太难太难,还不如杀了她。

当然,在咨询中,我首先让她看到她在共谋着丈夫对自己的怒吼;也教会她练习,如何和丈夫表达自己的感受和要求,而不是用埋怨、念叨、指责等无效方式。

施暴方心里发生了什么?

那个怒吼的丈夫,内心究竟经历了什么呢?我们也来看一看。

1 控制不了自己的情绪

我有一个同学在小学里做英语老师,她拥有一项我怎么也学不会的绝学:假装发火。她可以对班上那帮令人头大的调皮鬼一顿训斥,声色俱厉,吓得他们乖乖的,然后她一转身回到办公室,就微笑着和同事们喝咖啡聊天。

假装发火,这是一个我至今没掌握的绝学。想象中要是换了我,回到办公室第一句话也是:气死我了那帮兔崽子。为什么?因为真生气了。真生气,就是你情绪的一种失控。

孩子赖着不起床不写作业不好好吃饭,你蹭一下火气就上来了,或是对孩子视而不见不理不睬,你失控了;

妻子唠唠叨叨数落自己不是,你声音加大,脸红脖子粗,或用手对着墙壁打,甚至打了她,你失控了;

老公回家打游戏看新闻刷帖子,你啪的砸了他电脑,摔了他手机,或是正眼不瞧他,对他三天三夜不理不睬,你失控了。

在对他人施加情绪暴力这件事情上,无论是热战还是冷战,往往都是一种情绪失控的表现。但凡你能调节自己的情绪,哪怕是假装生气,对另一方的伤害力还是在控制中的,不会带来过度伤害。

2 企图用暴力控制别人

情绪的失控,既是情绪管理上缺乏能力的一种表现,也是企图用暴力控制别人的一种行为。智慧的人知道:在这个世界上,我们谁也控制不了,唯有了解和改变自己。

但有太多的人,把太多的精力,都放在:改变别人。

有一个笑话,某外国畅销作家出书“改变妻子(Wife)的100种方法”,书籍大卖,轻轻松松就卖出去上万本,后来发现书名写错了,是“改变生活(life)的100种方法”,听说就卖出去几十本。

控制别人,是一种男人权力的表现,换个角度,也是缺乏智慧的表现。无论因着某种原因,哪怕她看似被你控制了,实际上后来她的反弹、反抗、背叛,都在告诉你:她未曾被你控制,一切从未真正改变,就像那个案例故事里“念叨和妻子,和怒吼的丈夫。”

而且,到底谁控制了谁,谁在对谁施暴?

谁在对谁施暴?

从心理学视角的一点点解读

在“情绪暴力”的这场闹剧里,如果两个人都痛苦,都在一场或炙热爆发,或冰冻寒冷的情绪风暴后,感到无力,那么大家都是被情绪暴力着。

为何我们会这样,不断情绪内耗,而其他人却可以平静,可以好好说,可以恰当地表达和沟通呢?我们不妨从心理学的视角做一点点解读:

1 原生家庭的模仿

不要怪心理咨询师怎么老爱翻家庭这本账,的确是家庭中的种种,尤其是亲密关系里“冲突的处理”、“爱的表达”、“亲密和尊重的平衡”,这些都深深地烙印在孩子的心里。

有一个老在抱怨丈夫、数落孩子的母亲,孩子熟悉的沟通就是:抱怨、数落;而相反,有一个懂得承担自己责任(如原谅自己,和对他人的道歉)、懂得表达对丈夫和孩子爱的母亲,孩子熟悉的沟通就是:说出来、好好说出来、该要求要求,该说爱说爱。

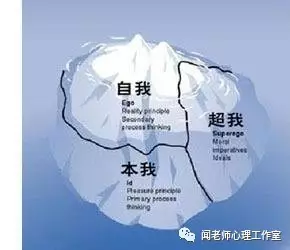

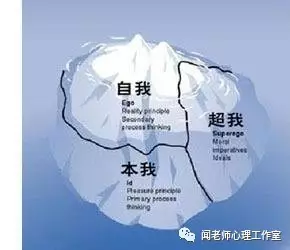

2 自我力量弱

心理学鼻祖弗洛伊德发现了三个“我”:本我、自我和超我。本我就像一个任性的孩子,以“快乐至上”的原则,来随心所欲地生活,不压抑;超我则像一个严厉的大人,以“道德至上”的姿态,比较压抑地生活着,“我应该”“我一定”“我必须”“我不得不”,他们往往用这样的句式说话;超我总在管着本我,存在内心冲突,而自我则是这二者的调节者。

在情绪暴力中,是超我和本我强烈冲突的爆发,而一个自我力量较强大的人,懂得调节自己的情绪,懂得隔离他人对自己情绪的干扰。相反,自我力量弱,就会情绪失控,会容易受到他人情绪的感染和影响。

寻求改变的可能性

1 放松,放松,放松

情绪暴力,无论如何使一种很紧张的状态。如果你深陷情绪暴力时,第一步就是:放松。

个案咨询中有一个女生接到母亲的电话。她们有一周没有视频和电话了,母亲再也忍不住了主动给女儿打电话,打了几个没有人接,终于电话接通了。女生听到电话那头,母亲劈头盖脸地一通骂:“为什么不接电话?你去哪里了?你怎么不给家里电话啊?啊,你怎么不说话?你知不知道我很担心?”女生努力让自己平静,她把电话搁在一旁,过了十几分钟她再拿起来的时候,电话那头终于挂了。

母亲很生气,不甘心,又用微信语音把女儿骂了一通……

“我该怎么办?”女生问。

我回答:“先让自己放松。”想办法让自己在那一刻,不要被伤害到,我知道这不容易,但这个是之后所有的一个前提。她需要先练习:为自己的好情绪负责,先隔离开情绪暴力自己的伤害。

怎么做?

“你可以深呼吸,可以内心有个声音说,现在我可以为你做点什么,甚至想想这个时候闻老师如果在我身边,她会对我说什么?”

女生想一想,沉默了一会儿,说:“内心有个声音在说,别怕别怕,没事没事,深呼吸,放松放松。”

2 与施暴方分离,包括空间分离和心理分离

从长远来看,重要的是:承认吧,如果你长期遭受情绪暴力,你首先是第一个共谋犯!

所以,如果你真的想要从情绪暴力中解放出来,请先放下内心深处那把自虐的刀,然后与施暴方分离,包括空间分离和心理分离。

空间分离,就是在情绪暴力发生的时候,请离开那个房间,不要听到他的声音,看到他的样子。我们在看恐怖片的时候,如果把声音关了,那么恐怖效果就没有那么浸染到你了,不是吗?如果问题很严重,可以分开住,让对方意识到,他的情绪暴力,只会拉开你们的距离,而不是让彼此纠缠在一起,如同以前那般。

心理分离,这个更重要了。心理分离,意味着你要意识到:如果你不允许,没有任何人能够伤害到自己,尤其是心理的伤害。你的内心是独立的,有一个把关者,这个人叫:自我。关爱自我的人,懂得把爱自己的人和事吸进来,把伤自己的人和事隔离在外。

分离,是一种智慧,是一份自爱,是一种保护。

3 深度理解,这个要看造化了

在这场情绪暴力的剧里,如果你可以对自己和对方有一个深度理解,也就不会再太在意这个了,而让这些随风而逝了。

个案中那个女生,当我说:“听到你的母亲在指责之外,似乎没有说出来的是,她很担心你,很想念你,很想和你好好说说话,但是似乎,那个担心害怕太厉害了,超过了她想表达的对你的爱。”

女生突然沉默了,似乎想到了什么,她说:“我知道了。她真的很紧张很累,外公很早就去世了,外婆在我出生前一个月也走了,两个哥哥都不是省油的灯,很浪,离婚,舅舅的儿子还前几年自杀了,她很害怕,很害怕也会失去我!……”

咨询的最后,我示范着也许在不久的将来,在她学会了放松,学会了在母亲情绪暴力的时候还能保持比较平稳的情绪,然后可以说出这样的话:“妈妈,你想我了是吗?我也想你。让你担心了很抱歉,这周我太忙了,社团的事情,学习上很多作业要完成……”女生听了之后说:“如果我说出这些话,妈妈会愣住的。她会想,我是不是对女儿声音太大了,我是不是担心过度胡思乱想了?”

暴力这件事情,无论是肢体暴力还是心理暴力,能终止的都是:爱,对自己的爱,对爱人的爱。

因为爱,也许相拥,或分离。

最后,推荐那本经典的书籍:《非暴力沟通》。里面最经典的沟通四步骤:

1 观察。

不带评判,只是表达看到了,听到了什么;

2 感受

表达自己的感受,“我感到”“我觉得”而不是用“你怎么”来指责;

3 需要

这些感受背后,究竟是怎样的需要没被满足,看到那些需要;

4 请求

尽可能清晰、简要地说出自己的请求,说给对方听,也说给自己听。如果可以,自己先满足自己的需要。

本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除

情绪暴力,关系中的一方试图通过索取、否认、攻击、威胁、隔离等一系列策略,使另一方逐渐丧失“自我感”。

简单来说就是:我肆意释放出自我强悍的力量,以某种粗暴的方式(指责、发火、冷战等),而让你失去了自我的力量。

我打压你、羞辱你、骂你——“你怎么这么没出息啊!”

我贬损你、指责你——“你太没用了!”

我不停要求你——“你现在就给我……”

我把自己的意志强加于你——“你懂什么啊!我这么做还不是为了你好!”

我自己情绪失控让你背锅——“我上了一天班累死了,你还惹我生气啊!”

我不允许你做你自己——“你想要,你想要……你懂个屁啊!”

结果就是:你居然就相信了TA的话,在内心深处你觉得自己:我不行,我不好,我不值得别人喜爱!

看透“情绪暴力”

1 火:显性的情绪暴力

暴怒、烦躁、生气等火山爆发式,让你受到惊吓、害怕、惊恐、木僵,从而给你的自我植入很多“卸力”的认知:我错了,我不行,不好,让你失去自我感,变得无助。

2 冰:隐性的情绪暴力

隔离、冷漠、无视等冰山冷冻式,让你觉得压抑、难受、束缚、生无可恋,用“看不到”你让你慢慢变得“看不到”自己:我无理取闹,我太幼稚......从而同样失去自我感,变得无力。

无论是显性的火山爆发式的情绪暴力,还是隐性的冰山冷冻式的情绪暴力,最后都是让你感受到:难受、无助。

好的亲密关系,是双方都得到滋养;而差的亲密关系,是一方爽了(施虐),另一方被虐了(其实也是一种“爽”),或是彼此都在受虐之中。

显然,情绪暴力,存在施暴方和受暴方。第一个要考虑的问题是:身陷情绪暴力的你,是否内心深处是“爽”的,或说,你是否是他人对自己施暴的共谋?

你是否也在对自己施暴?

我知道,这是一句残忍的话,但多年的咨询经验,我已经不习惯以绝对的受害者或伤害者的姿态看一方,真相往往是:天生一对。也就是,长久身陷在情绪暴力中的你,是否在内心最深处也在助长着对方对你的情绪暴力?

凡事能持续,必定是有某种外力在强加着。

有一个女性个案,40多岁,结婚多年,有一个儿子。她的丈夫自结婚以来,就会动不动对她怒吼,各种鄙视、瞧不上、指责,她也很痛苦,对丈夫也心生失望、愤怒、难受、悲伤。

在这个故事中,值得玩味的不是夫妻两个人为何会有争执,因为但凡在婚姻这座围墙里的人都知道,婚姻就是一场修炼,和唐僧师徒去西天取经一样的,争执在所难免。重要的是:丈夫指责她这样一个模式,是如何形成,并且能持续20多年的。

这是我们作为临床心理咨询师最感兴趣的地方,因为咨询中后期的干预点就在这里:打破夫妻伤害性的沟通模式,重塑新的有建设性的沟通模式。

咨询中,我们像看电影一样,看到了很多她和丈夫之间冲突的场景,详细地“看到”她和他的外在行为、内心想法和情绪后,我们渐渐地发现:在每次丈夫发出怒吼之前,她都是在不停叨叨地说着,内容关于:他做得不对,应该如何做,怎么老不这么做,那一次也是……停不下来的念叨。遭受怒吼之后,她会:被吓到,立刻停止念叨。

凡事能持续,必定有某种外力在强加着。

“丈夫怒吼自己”这件事情能持续,是因为事前:她总是一直念叨着、埋怨着、数落着,事后:她会退缩和安静下来。这个外力在她自己而言,就是:用“念叨”在指责丈夫,就像是唐僧对孙悟空念的紧箍咒一般,激得孙悟空抡起金箍棒就打向唐僧……

为何总要“念叨”,至少有两个深层原因:

一、念叨后的怒吼,是她虽然不舒服却十分熟悉、安全的一种沟通方式,一如小时候严厉而较少在家的父亲,和她几乎唯一亲密的沟通方式——骂她;

二、除了念叨,她不知道该如何表达自己对丈夫的失望和要求,“老公,我想要……”这样孩子式的简单的话,说出来太难太难,还不如杀了她。

当然,在咨询中,我首先让她看到她在共谋着丈夫对自己的怒吼;也教会她练习,如何和丈夫表达自己的感受和要求,而不是用埋怨、念叨、指责等无效方式。

施暴方心里发生了什么?

那个怒吼的丈夫,内心究竟经历了什么呢?我们也来看一看。

1 控制不了自己的情绪

我有一个同学在小学里做英语老师,她拥有一项我怎么也学不会的绝学:假装发火。她可以对班上那帮令人头大的调皮鬼一顿训斥,声色俱厉,吓得他们乖乖的,然后她一转身回到办公室,就微笑着和同事们喝咖啡聊天。

假装发火,这是一个我至今没掌握的绝学。想象中要是换了我,回到办公室第一句话也是:气死我了那帮兔崽子。为什么?因为真生气了。真生气,就是你情绪的一种失控。

孩子赖着不起床不写作业不好好吃饭,你蹭一下火气就上来了,或是对孩子视而不见不理不睬,你失控了;

妻子唠唠叨叨数落自己不是,你声音加大,脸红脖子粗,或用手对着墙壁打,甚至打了她,你失控了;

老公回家打游戏看新闻刷帖子,你啪的砸了他电脑,摔了他手机,或是正眼不瞧他,对他三天三夜不理不睬,你失控了。

在对他人施加情绪暴力这件事情上,无论是热战还是冷战,往往都是一种情绪失控的表现。但凡你能调节自己的情绪,哪怕是假装生气,对另一方的伤害力还是在控制中的,不会带来过度伤害。

2 企图用暴力控制别人

情绪的失控,既是情绪管理上缺乏能力的一种表现,也是企图用暴力控制别人的一种行为。智慧的人知道:在这个世界上,我们谁也控制不了,唯有了解和改变自己。

但有太多的人,把太多的精力,都放在:改变别人。

有一个笑话,某外国畅销作家出书“改变妻子(Wife)的100种方法”,书籍大卖,轻轻松松就卖出去上万本,后来发现书名写错了,是“改变生活(life)的100种方法”,听说就卖出去几十本。

控制别人,是一种男人权力的表现,换个角度,也是缺乏智慧的表现。无论因着某种原因,哪怕她看似被你控制了,实际上后来她的反弹、反抗、背叛,都在告诉你:她未曾被你控制,一切从未真正改变,就像那个案例故事里“念叨和妻子,和怒吼的丈夫。”

而且,到底谁控制了谁,谁在对谁施暴?

谁在对谁施暴?

从心理学视角的一点点解读

在“情绪暴力”的这场闹剧里,如果两个人都痛苦,都在一场或炙热爆发,或冰冻寒冷的情绪风暴后,感到无力,那么大家都是被情绪暴力着。

为何我们会这样,不断情绪内耗,而其他人却可以平静,可以好好说,可以恰当地表达和沟通呢?我们不妨从心理学的视角做一点点解读:

1 原生家庭的模仿

不要怪心理咨询师怎么老爱翻家庭这本账,的确是家庭中的种种,尤其是亲密关系里“冲突的处理”、“爱的表达”、“亲密和尊重的平衡”,这些都深深地烙印在孩子的心里。

有一个老在抱怨丈夫、数落孩子的母亲,孩子熟悉的沟通就是:抱怨、数落;而相反,有一个懂得承担自己责任(如原谅自己,和对他人的道歉)、懂得表达对丈夫和孩子爱的母亲,孩子熟悉的沟通就是:说出来、好好说出来、该要求要求,该说爱说爱。

2 自我力量弱

心理学鼻祖弗洛伊德发现了三个“我”:本我、自我和超我。本我就像一个任性的孩子,以“快乐至上”的原则,来随心所欲地生活,不压抑;超我则像一个严厉的大人,以“道德至上”的姿态,比较压抑地生活着,“我应该”“我一定”“我必须”“我不得不”,他们往往用这样的句式说话;超我总在管着本我,存在内心冲突,而自我则是这二者的调节者。

在情绪暴力中,是超我和本我强烈冲突的爆发,而一个自我力量较强大的人,懂得调节自己的情绪,懂得隔离他人对自己情绪的干扰。相反,自我力量弱,就会情绪失控,会容易受到他人情绪的感染和影响。

寻求改变的可能性

1 放松,放松,放松

情绪暴力,无论如何使一种很紧张的状态。如果你深陷情绪暴力时,第一步就是:放松。

个案咨询中有一个女生接到母亲的电话。她们有一周没有视频和电话了,母亲再也忍不住了主动给女儿打电话,打了几个没有人接,终于电话接通了。女生听到电话那头,母亲劈头盖脸地一通骂:“为什么不接电话?你去哪里了?你怎么不给家里电话啊?啊,你怎么不说话?你知不知道我很担心?”女生努力让自己平静,她把电话搁在一旁,过了十几分钟她再拿起来的时候,电话那头终于挂了。

母亲很生气,不甘心,又用微信语音把女儿骂了一通……

“我该怎么办?”女生问。

我回答:“先让自己放松。”想办法让自己在那一刻,不要被伤害到,我知道这不容易,但这个是之后所有的一个前提。她需要先练习:为自己的好情绪负责,先隔离开情绪暴力自己的伤害。

怎么做?

“你可以深呼吸,可以内心有个声音说,现在我可以为你做点什么,甚至想想这个时候闻老师如果在我身边,她会对我说什么?”

女生想一想,沉默了一会儿,说:“内心有个声音在说,别怕别怕,没事没事,深呼吸,放松放松。”

2 与施暴方分离,包括空间分离和心理分离

从长远来看,重要的是:承认吧,如果你长期遭受情绪暴力,你首先是第一个共谋犯!

所以,如果你真的想要从情绪暴力中解放出来,请先放下内心深处那把自虐的刀,然后与施暴方分离,包括空间分离和心理分离。

空间分离,就是在情绪暴力发生的时候,请离开那个房间,不要听到他的声音,看到他的样子。我们在看恐怖片的时候,如果把声音关了,那么恐怖效果就没有那么浸染到你了,不是吗?如果问题很严重,可以分开住,让对方意识到,他的情绪暴力,只会拉开你们的距离,而不是让彼此纠缠在一起,如同以前那般。

心理分离,这个更重要了。心理分离,意味着你要意识到:如果你不允许,没有任何人能够伤害到自己,尤其是心理的伤害。你的内心是独立的,有一个把关者,这个人叫:自我。关爱自我的人,懂得把爱自己的人和事吸进来,把伤自己的人和事隔离在外。

分离,是一种智慧,是一份自爱,是一种保护。

3 深度理解,这个要看造化了

在这场情绪暴力的剧里,如果你可以对自己和对方有一个深度理解,也就不会再太在意这个了,而让这些随风而逝了。

个案中那个女生,当我说:“听到你的母亲在指责之外,似乎没有说出来的是,她很担心你,很想念你,很想和你好好说说话,但是似乎,那个担心害怕太厉害了,超过了她想表达的对你的爱。”

女生突然沉默了,似乎想到了什么,她说:“我知道了。她真的很紧张很累,外公很早就去世了,外婆在我出生前一个月也走了,两个哥哥都不是省油的灯,很浪,离婚,舅舅的儿子还前几年自杀了,她很害怕,很害怕也会失去我!……”

咨询的最后,我示范着也许在不久的将来,在她学会了放松,学会了在母亲情绪暴力的时候还能保持比较平稳的情绪,然后可以说出这样的话:“妈妈,你想我了是吗?我也想你。让你担心了很抱歉,这周我太忙了,社团的事情,学习上很多作业要完成……”女生听了之后说:“如果我说出这些话,妈妈会愣住的。她会想,我是不是对女儿声音太大了,我是不是担心过度胡思乱想了?”

暴力这件事情,无论是肢体暴力还是心理暴力,能终止的都是:爱,对自己的爱,对爱人的爱。

因为爱,也许相拥,或分离。

最后,推荐那本经典的书籍:《非暴力沟通》。里面最经典的沟通四步骤:

1 观察。

不带评判,只是表达看到了,听到了什么;

2 感受

表达自己的感受,“我感到”“我觉得”而不是用“你怎么”来指责;

3 需要

这些感受背后,究竟是怎样的需要没被满足,看到那些需要;

4 请求

尽可能清晰、简要地说出自己的请求,说给对方听,也说给自己听。如果可以,自己先满足自己的需要。

本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除